※前編はこちら

文芸部ではカースト最弱だった

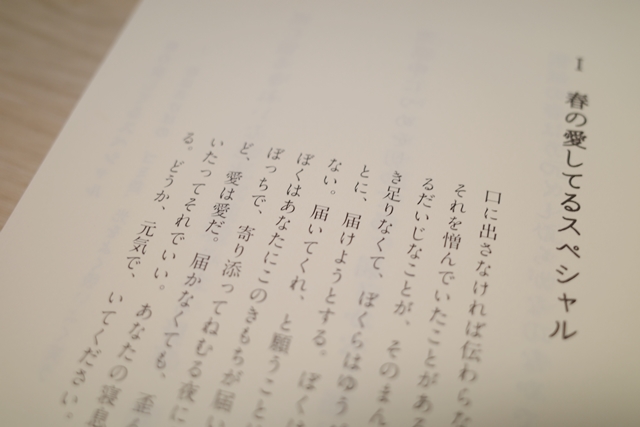

初谷さんの連作「春の愛してるスペシャル」

――初谷さんが短歌を始めたのは、高校の文芸部に所属していたときからですよね。きっかけは何だったんでしょうか。

もともと、子どものころから小説を書いていたので、高校では文芸部に入りました。でも1ぺージのショートショートしか書けず、文芸部カーストは最弱。そんななかで、たまたま高文連(全国高等学校文化連盟)の地区大会で短歌のワークショップがあったんです。歌人の山田航さんが担当で、紹介してくださった短歌がおもしろくて、興味を持ちました。

雨だねぇ こんでんえいねんしざいほう何年だったか思い出せそう?

ー笹井宏之

海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手を広げていたり

ー寺山修司

そこから、大会用に作品を作り始めました。文芸部って、賞を取ると上の大会に行けるんですが、短歌はしている人が少なかったので倍率が低く、受賞しやすかったんです。ちょっと書いてみて、私の短歌って面白いかもしれない、これはいけるかも、と謎の自信をもって短歌を始めました。

――大会に向けて作ったのが始まりだったんですね。最初に作った短歌を覚えていますか?

食い破られた心臓からふいに覗く君のいない来年の夏

汗かいた麦茶みたいな手で触れて、二酸化炭素交換しよう

当時から定型を守っていない歌が多かったですね。全部最後が六音で終わっていたりしました。

――今まで作った短歌のなかで思い入れのある歌や、気に入ってる歌はありますか?

第一歌集『花は泡、そこにいたって会いたいよ』に収録されている連作の「春の愛してるスペシャル」です。引越しをして、失恋したときに作ったもので、生活に大きな変化があった時期の歌なので思い入れがありますね。読み返すと、今とは違う面白さがあるな、と思いつつ、当時のことも思い出します。

どこででも生きてはゆける地域のゴミ袋を買えば愛してるスペシャル

ー連作「春の愛してるスペシャル」より(初谷むい)

バトル漫画のように強くなってきた

独特なリズムはどのように生まれているのか、を明かす初谷さん

――短歌を始めた当時と今で、作風や創作法、短歌への思い、歌人としての自覚など変化はありますか?

短歌って訓練すればするほどうまくなるんです。何年もやっていると基礎ができて、いろんな技法を試せるようになったり、表現の幅が広がったりしました。詠みたいテーマや世界を、ある程度の水準で作品に起こせるようになったのがうれしいです。

――基礎の部分や、短歌を詠む力はどうやって鍛えられましたか?

これは人によると思うんですが、私の場合は強い人、つまり、良い歌を作る人や良い評をする人がいる歌会に出ることで鍛えられました。私の所属していた北海道大学短歌会にはすごい人がいっぱいいて、月に2回開かれる定例歌会で、「ここが一文字空いていることによってどういう効果が出るか?」みたいな議論をがんがんやるんです。それを覚えて、頭のなかのデータベースがどんどんうまっていく経験を積めました。

強い人のいる歌会に出て、強い人の評を聞いて自分も強くなる。バトル漫画と一緒ですね。歌会で基礎を固めつつ、あとは強い人の歌集をいろいろ読む。そしてひたすら作る。対戦と個人プレー、どっちもあっての今ですね。

――初谷さんの短歌は、リズム感や休符、句またがりの使い方が独特だと評されていますが、意識していますか?

人魚 あたしだったの 恋人はあたしをおいしいよって言ったの

ー連作「人魚、あたらしい明滅」より(初谷むい)

私、五七五七七ってあんまり数えていなくて。短歌ってこのくらいの長さっしょ、みたいな文字面の長さで作っています。自分の「気持ちのいいリズム」で、頭のなかで声を出して、せいせいせいって気持ちよく読める音のつながりで作る。後から数えて、「うわっ七音多い! ダサいな」と思ったら削るし、「多くてもいいな」と思ったらそのままに。

このやり方しかできないので、結果的にリズムが独特と言われているだけで、自分としては気持ちよく当てはまっているんです。

私は連作がすごく好きなので、一首ボコっと出ていたり、短かったりするのはあんまり気持ちよくない。五七五七七の音に合わせるのではなくて、見た目の長さを意識する作り方を始めたのかも。でも五七五七七が一番イケてる。意識している人はかっこいいです。例えば歌人の岡野大嗣さんは五七五七七に対するこだわりがすごい。

二回目で気づく仕草のある映画みたいに一回目を生きたいよ

ー「たやすみなさい」より(岡野大嗣)

人ごみ、と言いたくないというきみと多くの人のなかで手をつなぐ

ー「音楽」より(岡野大嗣)

今から短歌を始める人は、初谷むいがこうやっているからって、同じようにがーって作るとダサくなる、きっと。五七五七七が一番かっこいいので、定形を意識して作るか、せめて直すときに意識した方がいいです。

短歌を面白がる人を増やせたらいいな

――短歌に限らず、これからやってみたいことはなんですか?

やったことのないことは何でもやってみたいけれど、やっぱり自分のなかでは短歌がアツいです。短歌で天下を取りたい。時代を作りたい。

――短歌で天下を取る、とは?

最近ようやく、私の短歌でよろこんでくれている人が私以外にもいるっぽい、とわかってきて。 ありがたいことに、歌集を出してから反響があって、知らない人がSNSで初谷むいの話をしてくれているのを見ると、すごいなぁ、と思います。ツイッターのフォロワーもまぁまぁいるし、連作も伸びる。

私は基本的に、ずっと自分のために短歌を作り続けてきました。自分が楽しい気持ちになるためとか、つらいことや悲しいことを乗り越えるために夜な夜な短歌をしたためて。でも、せっかく好きでいてくれる人がいるなら、と作品をバシバシ出すようになりました。

一時期、ネットには短歌を出さないことにしていたんです。価値が下がるんじゃないか、とか、お金を出して歌集を買ってくれる人がいるのに、無料で世に出してしまうのはよくないんじゃないかと思って。でも、住んでいる町に大きい本屋がない人もいますよね。ネットなら、ネット環境さえあれば誰でもいつでも短歌が読める。

それに、私がめちゃめちゃ作品を発表したら、今日すごいしんどかったけど、初谷むいがネットで発表した短歌を読んで、「あー短歌って面白いな」と思いながら寝られるかもしれない。初谷むいが明日短歌を発表する、と言ったら、今日すごい仕事が嫌だけど行くか、と思う人が、もしかしたらいるかもしれない。とにかくいろんな人が初谷むいの短歌を見られるようにいっぱい出す、普段から活動をして「いつもいてくれる人」になりたい、それが今年のテーマです。

今、短歌はサブカルチャーのなかでも、サブサブサブくらいだから。短歌を面白がる人をどんどん増やせたらいいな。短歌が救いになる、短歌を必要としている人の元に届くまで。そうして、後になって振り返ったときに、あのころ「初谷むい」ががんばっていたな、と語られるようになりたい。私は、短歌で天下を取りたいんです。

大きな目標へ向かっている初谷さん

取材を終えて

短歌が救いになる人に、自分の歌を届けたい。そんな初谷さんの言葉に、何度も何度もうなずきました。実は筆者が初谷さんの短歌と出会ったのは、失恋をして落ち込んでいるときでした。

はぐれるなこころ! 窓を開けたらでかい月見たまま全部を伝えてみせる

ー連作・「祈りぐせ」より

「はぐれるなこころ!」という上の句の一部を、お守りのように何度も唱えたことを覚えています。そのとき好きだった人のことは忘れてしまっても、初谷さんの短歌は筆者のなかに残りました。

短歌で天下を取る。壮大すぎる野望に聞こえるけれど、初谷さんの瞳はまっすぐ前を見据えていました。かつて初谷さんの短歌にすくい上げられた一読者として、これからも彼女の行く道を追い続けたいです。(取材・文 風音)