※前編はこちら

「おべんとうの時間」ができるまで

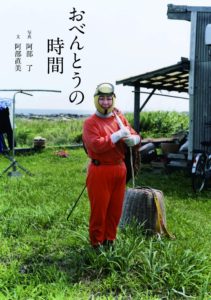

おべんとうハンターで写真家の阿部了(さとる)さん(左)・奥様でライターの直美さん。

ーー文章を担当している直美さんに伺いたいです。いつも2時間くらいインタビューをされているとのこと、相当な情報量かと思いますが、それを1000文字強に落とし込むのは大変なのでは?

直美:これはもう毎回頭をかきむしって、泣きながら倍のページがなきゃ駄目だって怒ってます(笑)。取材を受けてくれる方も話し方はそれぞれだし、会って話したときの雰囲気を伝えるにはどうしたらいいだろうって、毎回悩みます。

ーー各エピソードの最初の1行目も毎回魅力的ですが、どう決めているんですか?

直美:どう書いてもいいんですけど、読み始めたときにはじめがつまらないと読みたくならないじゃないですか。だからつい読みたくなるような出だしでいつも書きたいなあと思っています。

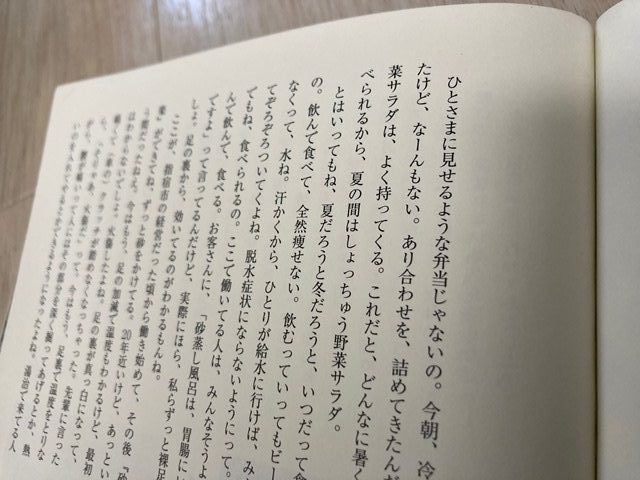

文章は取材をした方の話し言葉でつづられ、ご本人が語りかけてくれているような臨場感がある。

了:連載当初は迷ったと思う。どういう風に書けばいいかも知らなかったし、取材をして文章にするのも初めてだったもんね。

直美:うん。でもとにかくおもしろかったから。読んでくれた人が、私がワクワクしながら話を聞いた気持ちを味わえたら最高だなと思うんです。だから、なるべく自分が「あっ」て感じた部分をちゃんと書けるようにしたいと思ってます。

了:取材しに行って、僕が先に写真を撮っている間にあんまり話を聞いちゃうと怒られるんですよ。人って同じことについて何度もしゃべらないから、二度目はちょっとそっけなくなっちゃう。彼女がワクワクしながら取材をして文章に落とし込めるように、なるべく取材を受けてくれる方とはしゃべらないようにしています。

「おべんとうの時間」の原稿ができ上がって、僕は第1読者になるわけですよね。それを読むのが楽しみなんですよ。僕だったらあそこの話を言葉にするけどな、っていうこともあるけど、それは彼女のアンテナでしか表現し得なかったこともあるので、「こういう風にきたか!」っていうのを見るのが楽しみです。客観的に僕はおべんとうの時間のファンですね。

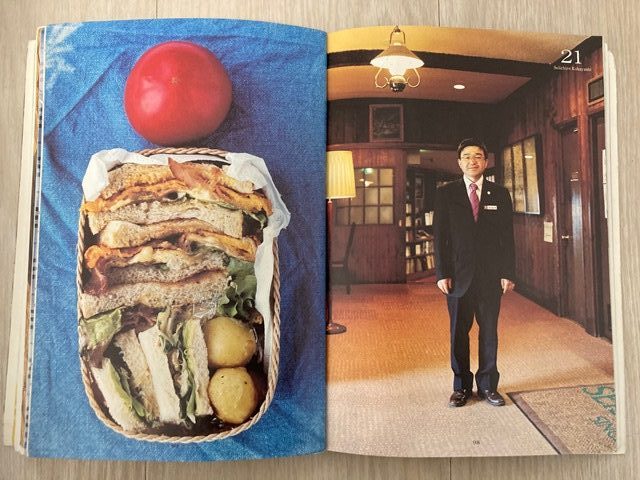

おべんとうを巡る旅では、北海道から沖縄まで47都道府県を回ったという。

ーーご夫婦で尊重されながら連載を作ってこられたんですね。話は変わりますが、コロナが流行ってきて宅配で食事を取る、というスタイルが台頭してきました。そういうものとおべんとうの違いについて、意識されたことはありますか。

直美:その2つは全く違うものっていうイメージなんですよね。おべんとうは、個人的な家庭の延長線上というか、普段ご飯を作ったり家族が料理したりしていない家では、そもそも発生しないじゃないですか。本当にその人の日常生活がどうであるか、っていう部分の延長にあるのがおべんとうなんですよね。食べる人もあまり意識しない、特別じゃないもの。

それに対して宅配のご飯って、便利だから食べよう、というところで完結してしまって、ご飯を見ただけじゃその人のことは見えてこないわけですよね。そういうのに比べると、おべんとうはすごく個人的なもので、本当にその人の部屋を見るみたいな世界なんだろうなと。

了:確かに、僕はおべんとうの写真を撮る前に友人の部屋の写真を撮ってたんですが、その2つは似てるかもしれないですね。普段見せないものをあえて見る面白さみたいな。

ーーおべんとうを見られるとちょっと恥ずかしいのも、極めて個人的なことだからかもしれないですね。

楽しさと責任感が原動力だった

ーー最後の質問なんですけれども、2人が「おべんとうの時間」の連載を始められたときは、発表のあてもない状態で、費やす時間やお金のことを考えるとリスクも大きかったと思います。お二人はなぜ、やりたいことへ踏み切れたのでしょうか。

直美:おもしろがれたっていうところかな、とにかく。私は最初、そんなに興味もなかったんですけど……(笑)。

了:それがよかったのかもね。反対に僕はおべんとうにすごい興味があって、おべんとうとその持ち主のポートレートを並べて写真を撮りたいと思ってスタートしたわけだけど、たまたまその取材を進めているときに、妻が子どもを連れて一緒に来るって言って、ついてきたわけですよ。

直美:おべんとうとポートレートって、マニアックだったわけですよ。はっきり言えばね。他人事だなって思っていたけど、子どもも生まれたばかりだし、気晴らしがてらあちこち行けたら楽しいなと思って。

了:まだそのころは撮影だけで、インタビューをしていなかったんですが、話を聞いたら出てくるエピソードも面白いなと思ったんだな。この話を書きとめたらどうだ、となってスタートしたわけじゃない。

直美:軽い気持ちでついていったらすごく面白くて、文章も書くことになりました。踏み切れた理由ですが、まだ若かったこともあって、損とか得とかよりも、お金をかき集めて、いろんな人に出会って話を聞けるのがすごく楽しかったんですよね。ただやっているうちに「これは形にしなきゃ」という責任も生じてきて。もうやるしかないんだ、って覚悟が決まったところはあります。

了:初めからこんな面白いものになるとは思っていなかったですね。でも確信を持てたのは10人ぐらいできたときだったよね。10人分並べたときに、これは絶対いけると思ったんです。連載がスタートするまではお金のことを含めて現実的に大変だったけど、確かに若さで何とかなったみたいなところもあった。

直美:お金の使い方としては、すごくいい使い方をしてきたと思います。同じ金額、コツコツ貯めておいたからって今ごろ何かになっていた保証もないし。それだったら、あのときああいう使い方をしたのはよかったなって。

了:でも一番は、どこで発表するかもわからないのに取材を受けてくれた人たちがいたからだよね。

直美:そうだよね。取材を受けてくれただけでもありがたかった。ちょろちょろの子どもまでついてくるとなったら嫌がると思うんですよ、でもそれをいいよって言ってくれて。何とかしなきゃっていう気持ちだけでしたよ、途中からね。

ーーこうした活動は決して人に勧めるものではないのでしょうけど、やる人は誰が反対しようとやるんですよね。

直美:そう、やる。いくら周りからいろいろ言われても、本人が楽しかったらやりますね。

ーーそしてそれが本当に形になり、たくさんの読者に届いているのは本当にすばらしいです。きょうはありがとうございました!

取材を終えて

今回の取材で、ご夫妻がしきりに「楽しかったから続けてこられた」と口にしていたことが印象的だった。「できること」「やったほうがいいこと」を消化しながら生きてきた筆者にとって、「やりたいこと」を真っ直ぐ突き詰めてこられた夫妻はとても眩しく感じられた。

時代が変わろうと社会がどうなろうと、やり方さえ考えれば好きなことは続けられるし、続けていい。きっと、思いがけない形で実を結ぶだろう。それはもしかしたら、毎日おべんとうを作り続ければ卵焼きが上手になることと似ているかもしれない。

閑静な住宅街を後にしながら、思わずこれまでの人生を反芻してしまった。(取材・文 三塩真穂)